j'ai d'abord vécu à côté d'un corps. je l'avoue volontiers aujourd'hui, avec le recul. un corps a soudain habité mon espace plus que les autres corps. a aspiré le même air que moi, l'air qui sortait de mes poumons ; à son tour il l'a recraché, et à mon tour je l'ai inhalé. j'ai empli mes poumons, mon propre corps a saisi l'oxygène utile pour en imprégner mon sang, le diffuser dans mes veines jusqu'à mon coeur. le sang oxygéné fut dès lors propulsé dans le grand huit de la vie intra-corporelle. des pieds à la tête. nous respirons paraît-il les mêmes molécules d'air que jules césar ou léonard de vinci. un air qui fut eux. la nuit j'avale encore l'expurge d'un air issu chaque minute de ce corps.

je me suis vu certains soirs tristes sous la pénombre ouvrir grand la bouche : je voulais me gorger autant que possible des réminiscences de cet air. je pensais que chaque molécule ainsi inspirée porterait une trace de ce corps, par conséquent serait aussi le corps. je voulais m'en saturer. renouer un goût, une haleine, une odeur, avaler une poussière qui eut un jour frotter sa peau, avaler les bribes amères d'une sueur, l'huile tiède et blanche d'une larme. une fraîcheur. oui, un goût de chair.

entre mes dents croque encore de temps en temps le sel de sa peau, quand dans les heures difficiles je rejoue seul nos petits jeux amoureux : grignotage d'un muscle, d'une épaule, mordillement d'un tendon. succion d'une phalange. mes mains pétrissent le vide de flancs souples. j'entends froisser sous mes paumes le tissu blanc.

un corps habitait notre appartement. une chair épaisse, comblée elle-même de chairs utiles, de nerfs rôdés, viscères malléables, fonctionnels, dont le repli savant sous l'enveloppe lisse forçait mon admiration. Il y a une façon dont cette mécanique d'apparence si fragile, ces rouages si harmonieux, garantissent la stabilité d'un corps, son mouvement, travaillent à sa survie anonyme, et lui permettent enfin, quelques fois, je l'ai vu, un déhanchement facial gauche qui, comprimant le flanc, emporte mon âme dans une contemplation brûlante.

j'ai aimé ce corps, avant le reste. deux parents lui avaient attaché un prénom qui lui allait plutôt pas mal : j. j'avais trouvé ça joli, regarder le corps tatoué "j" déboiter devant moi ses hanches rondes.

10/28/2008

10/14/2008

armagnaco-dépressif

sa nuque sous le parfum sentait le sable. une saveur toujours chaude. un parfum d'apéritif, peau salée, tendre sous mes dents, j'aimais bien la mordre doucement.

ce que j'aimais, c'était le soir tombant, glisser vers n sur le grand canapé et, le palais pavé d'alcool, sucer son cou. le sel, l'orge brûlé, l'odeur onctueuse des bougies. le goût de n. j'aurais laissé dormir mon nez et reposer ma langue des heures et des heures sur ce cou, entre l'épaule et le dos, bercés par la langueur du pouls.

la nuit ses cheveux m'entraînaient loin. je me souviens d'éveils en pente douce, effilant peu à peu les tissus de ma nuit vers un maillage gracieux, hasardeux mais superbe : sa chevelure. j'étais ailleurs et dans mon lit, revenu de lointains bords froids et de rêves amers, en totale candeur l'aspiration régulière de fils noirs et d'une odeur d'olive ou, parfois, de karité, m'avait subreptiscement tracté vers la tête noire de n. le plaisir naissait des années avant moi, et par quelle réminiscence splendide ma mémoire obscure renouait un chemin jamais oublié, ma conscience s'ouvrait soudain sur une jungle paisible. le brouillon des cheveux caressait mon front, emmêlait mon nez, incrustait narines et bouche. il y avait quelque chose d'insoutenablement primitif dans cette caresse engourdie, foisonnante et tue. une caresse sans mot, sans intention, sans calcul, mais là. enveloppante, sereine, jetée au hasard d'un songe dans un entrelacs de mailles douces et rugueuses à la fois. s'exhalait une haleine des premiers âges que les onctions de gelées fruitées n'altéraient pas, bien au contraire : la révélation d'une odeur ontologique derrière la toilette me plongeait dans une régression profondément apaisante. en général j'enserrais n avec prudence et je laissais éclore entre nous une autre plante.

j'aimais ses aisselles. le bonheur interdit et sans mot, transgressif, d'explorer les épices qu'on trouverait écoeurantes, inenvisageables, ailleurs que chez l'être aimé. et pourtant, quel plateau. quel service. quelle humanité foncière est ainsi offerte. quelle porte dérobée vers l'intimité. quel accueil, "à bras ouvert", véritable et généreux. y a-t-il plus sûre empreinte d'humanité que ce sceau-là ? trace plus éloquente d'être que ce pli soyeux, imparfaitement lisse, crépitant, envoûtant ? piment doux, cerise confite, humus prometteur, poivre noir, écorce. la vie.

oui, il y a plus belle senteur de vie encore. parfum plus troublant, bien sûr. bien évidemment. conduit par la laisse de mer qui remonte la peau souple, frottant de la joue le muscle qui repose noblement, lâche et chaud, massant bouche la première le flan tendre, suivant en longues inhalations privilégiées la piste d'un trésor engorgé, contenant du collier une hâte de meute ; j'avance. une terre tremble sous les pas de mes mains. de larges frémissements ondulent mon horizon. je repense à Ulysse et mes sirènes à moi sont des fragrances, senteurs blondes, houleuses, mèches d'océan qui m'appellent, hurlent dans un soupir un nom enfoui qui est le mien, mon nom d'avant mon nom. la félicité, le privilège, le merveilleux enorgueillissent mon âme et troublent ma raison. à quel sens me vouer alors pour reconnaître la voie ? bon sang je ne résisterai pas longtemps. qu'on me délivre !

j'aimais surtout la bouche de n après l'alcool. après qu'elle a désaffecté l'amertume de sa journée. unir sa journée et la mienne entre nos lèvres était une sanctification païenne aboutie, rituel sans dogme qui balayait tout. longue minute qui mettait le monde en suspens. recomposition d'une humanité. affranchi au seing de cet accord charnel, le jour pouvait disposer, et ouvrir notre nuit. je goutte encore à petites gorgées avares la bouteille d'armagnac que n a oubliée.

ce que j'aimais, c'était le soir tombant, glisser vers n sur le grand canapé et, le palais pavé d'alcool, sucer son cou. le sel, l'orge brûlé, l'odeur onctueuse des bougies. le goût de n. j'aurais laissé dormir mon nez et reposer ma langue des heures et des heures sur ce cou, entre l'épaule et le dos, bercés par la langueur du pouls.

la nuit ses cheveux m'entraînaient loin. je me souviens d'éveils en pente douce, effilant peu à peu les tissus de ma nuit vers un maillage gracieux, hasardeux mais superbe : sa chevelure. j'étais ailleurs et dans mon lit, revenu de lointains bords froids et de rêves amers, en totale candeur l'aspiration régulière de fils noirs et d'une odeur d'olive ou, parfois, de karité, m'avait subreptiscement tracté vers la tête noire de n. le plaisir naissait des années avant moi, et par quelle réminiscence splendide ma mémoire obscure renouait un chemin jamais oublié, ma conscience s'ouvrait soudain sur une jungle paisible. le brouillon des cheveux caressait mon front, emmêlait mon nez, incrustait narines et bouche. il y avait quelque chose d'insoutenablement primitif dans cette caresse engourdie, foisonnante et tue. une caresse sans mot, sans intention, sans calcul, mais là. enveloppante, sereine, jetée au hasard d'un songe dans un entrelacs de mailles douces et rugueuses à la fois. s'exhalait une haleine des premiers âges que les onctions de gelées fruitées n'altéraient pas, bien au contraire : la révélation d'une odeur ontologique derrière la toilette me plongeait dans une régression profondément apaisante. en général j'enserrais n avec prudence et je laissais éclore entre nous une autre plante.

j'aimais ses aisselles. le bonheur interdit et sans mot, transgressif, d'explorer les épices qu'on trouverait écoeurantes, inenvisageables, ailleurs que chez l'être aimé. et pourtant, quel plateau. quel service. quelle humanité foncière est ainsi offerte. quelle porte dérobée vers l'intimité. quel accueil, "à bras ouvert", véritable et généreux. y a-t-il plus sûre empreinte d'humanité que ce sceau-là ? trace plus éloquente d'être que ce pli soyeux, imparfaitement lisse, crépitant, envoûtant ? piment doux, cerise confite, humus prometteur, poivre noir, écorce. la vie.

oui, il y a plus belle senteur de vie encore. parfum plus troublant, bien sûr. bien évidemment. conduit par la laisse de mer qui remonte la peau souple, frottant de la joue le muscle qui repose noblement, lâche et chaud, massant bouche la première le flan tendre, suivant en longues inhalations privilégiées la piste d'un trésor engorgé, contenant du collier une hâte de meute ; j'avance. une terre tremble sous les pas de mes mains. de larges frémissements ondulent mon horizon. je repense à Ulysse et mes sirènes à moi sont des fragrances, senteurs blondes, houleuses, mèches d'océan qui m'appellent, hurlent dans un soupir un nom enfoui qui est le mien, mon nom d'avant mon nom. la félicité, le privilège, le merveilleux enorgueillissent mon âme et troublent ma raison. à quel sens me vouer alors pour reconnaître la voie ? bon sang je ne résisterai pas longtemps. qu'on me délivre !

j'aimais surtout la bouche de n après l'alcool. après qu'elle a désaffecté l'amertume de sa journée. unir sa journée et la mienne entre nos lèvres était une sanctification païenne aboutie, rituel sans dogme qui balayait tout. longue minute qui mettait le monde en suspens. recomposition d'une humanité. affranchi au seing de cet accord charnel, le jour pouvait disposer, et ouvrir notre nuit. je goutte encore à petites gorgées avares la bouteille d'armagnac que n a oubliée.

10/06/2008

dorsalino

ça n'avait pourtant rien mais rien à voir avec son visage. le visage, on ne le voyait pas, c'est bien simple. oh bien sûr qu'on le voyait, je veux dire oui, il y a bien son visage, son profil, bouche ouverte peau du cou vissée nez chassé sous une ombre pas exactement idéale et une oreille surprise en flagrant délit. franchement on n'y trouverait rien à redire. c'était son visage, point. son visage, quoi d'autre ? il était posé là, dans une logique parfaite, incontestablement au dessus de la nuque, un visage sur un crâne, comme tant d'autres visages, avec son lot de cheveux noirs, sa peau tirée avec une élasticité et une souplesse tout de même assez agaçantes, ce grain de lait doux et chaud et tendre, l'ombre des grands cils encore un peu enfantins et cette si jolie bouche et plus précisément ces lèvres qui moi me faisaient fondre au premier pli mais de quoi se plaignait-elle à la fin ? de quoi se plaignait-elle vraiment ?

ça n'avait pourtant rien mais rien à voir avec son visage. le visage, on ne le voyait pas, c'est bien simple. oh bien sûr qu'on le voyait, je veux dire oui, il y a bien son visage, son profil, bouche ouverte peau du cou vissée nez chassé sous une ombre pas exactement idéale et une oreille surprise en flagrant délit. franchement on n'y trouverait rien à redire. c'était son visage, point. son visage, quoi d'autre ? il était posé là, dans une logique parfaite, incontestablement au dessus de la nuque, un visage sur un crâne, comme tant d'autres visages, avec son lot de cheveux noirs, sa peau tirée avec une élasticité et une souplesse tout de même assez agaçantes, ce grain de lait doux et chaud et tendre, l'ombre des grands cils encore un peu enfantins et cette si jolie bouche et plus précisément ces lèvres qui moi me faisaient fondre au premier pli mais de quoi se plaignait-elle à la fin ? de quoi se plaignait-elle vraiment ? il fallait que je déchire cette photo. elle n'aimait pas sa tête. elle ne supportait pas sa tête dessus. son visage. beuark. s'il me plaît, fais ça pour elle.

son visage ? mais bon sang mais qu'elle regarde bien ! oui c'était bien elle et oui, il y avait eu certains jours des lumières infiniment respectueuses. des lumières eunuques, pensais-je, dont toute jalousie sexuelle est abolie, des jours qui avaient cessé de lutter pour se livrer à la belle et simple et pure contemplation de ce qui était beau et simple et pur, comme, tenez, le visage de v. ces lumières glissaient encore leur élan généreux sur certaines photos inaltérables. quand bien même ces douceurs caressantes jauniraient un soir leur éclat, resterait leur inaliénable douceur, et v emportera avec elle dans les siècles des siècles un hommage éternellement lumineux. affadies les photos de v garderont toujours la lueur impensable des étoiles qui meurent.

et pourtant, ce n'était pas le visage. le visage n'était là que parce qu'on ne coupe pas le visage de v sur les photos, enfin. quelle idée. il était là parce qu'il le fallait, je veux dire : anatomiquement, il le fallait. ce n'est pas une question de saisir la plus parfaite expression du visage de v, sur cette photo précise. on ne le voyait pas, ou plutôt on le voyait, il était bien là, normal, à sa place de visage, mais on ne le regardait pas. qu'attendait-elle ? qu'allait-elle chercher ? parler de son visage insupportable, inacceptable, parler de ça, là ? exiger qu'on déchire la photo à cause de son visage ? mais avait-elle seulement vu son dos ?

toute la photo débordait de l'éclat fascinant de son dos. chaque millimètre, chaque grain, chaque pixel éclaboussait à la gueule la blancheur sans défaut de son dos. je n'ai pas souvenir d'une émotion si indécente devant un dos, fut-ce sur papier. un dos saisi à la hâte, presque par hasard, en tout cas sans qu'il s'y attende. de la nuque fébrile aux reins interdits, impossible de regarder cette photo avec honnêteté. hors de question. au-delà de mes forces. si je regarde ce dos, si j'ose attarder un oeil sur les épaules rondes, je formule déjà un baiser. je sens déjà mes lèvres avancer humbles et humides. si je regarde à la dérobée, et comment autrement, la courbe de la nuque, je vois alors le feuillage délicat des mèches noires jetées à la diable dans une harmonie incompréhensible. mes mains alors serrent le papier un peu plus fort. des pouces sur le recto je dessine de tendres caresses. si je brûle mes sens devant ce dos, si je souligne l'ombre fragile de la colonne, alors ma respiration s'enfonce, chauffe. il m'est insupportable de regarder ton dos, v, trop longtemps. ton visage sur la photo de me regarde pas. tu regardes autre part, loin, j'ignore où, je m'en fous, tu ne t'occupes pas de ton dos. tu oublies que ton dos est à découvert. De ce silence du regard naît une injustice, une supériorité que personne n'a demandé mais qui se pose comme ça : moi je suis en mesure de te regarder à pleines mains.

mais ce serait une vulgarité que la pénombre qui baigne ton dos empêche. alors je lèche doucement ton dos comme je le lapperai peut-être, à petite gorgées de douceur : la nuque, les mèches comme des petites flammes de nuit, l'onde des épaules, le rythme lent des os, le vertige de la colonne, les reins qui portent le nom de mes mains. et je sens dans mon ventre gravir un respect ultime et parfait.

un visage ? quel visage ? continue de regarder ailleurs, v, aussi loin que tu peux. moi je garde la photo.

10/01/2008

le monde comme un chewing gum

tout ça pour dire que le monde n'est peut-être somme toute qu'une perception molle, une coquille souple qui englobe l'individu. ensuite, chacun en fait ce qu'il veut. ou, disons, peut. en fin de compte.

je prends v, tenez. v a cette capacité inouïe à imposer son humeur aux pièces qu'elle traverse. le monde selon v n'a pas beaucoup changé, en fait, depuis les quatre barreaux qui marquaient son terrain de jeu. un gosse, il s'en fout du monde autour. en même temps ça le fascine, sa curiosité attisée chaque nouvelle seconde par les merveilles qui passent devant ses yeux, ses mains ou sa bouche, à commencer par sgros orteil. ou la lumière du soleil sur le mur. mais ce n'est pas la question.

un gamin, qu'on lui mette de la musique, qu'on lui explique que le monde est vaste et beau, qu'il y a des millions de galaxie qui nous font sournoisement prendre conscience de la petitesse de notre existence au regard de l'univers rien qu'en levant la tête la nuit, qu'on lui dise que le temps n'existe que sous la forme d'une boucle sans début ni fin, il s'en fout, essayez. lui ce qu'il fait c'est prendre son humeur pour argent comptant, et autour de lui l'univers se colore dans la seconde des mêmes reflets que son âme. attendez, le gosse, quand il boude, mais c'est la terre entière qui est maussade. 6 milliards de boudins. tout ça grâce à lui.

v, c'est un peu pareil. quand elle a le blues, vous aurez beau mettre daft punk à fond, vous aurez beau convoquer le soleil, vous aurez beau la faire danser au milieu de ces meubles splendides qui honorent son appartement de paris 5ème, bref vous aurez beau avoir beau, rien. elle a le blues, et tout à coup daft punk devient ridicule, inconsistant ou pire, déplacé, le soleil par la fenêtre ouverte ou siffle le merle joyeux devient fadasse, le merle la boucle et même les meubles, sous l'envie soudaine de se faire discrets, enfoncent un peu les murs en silence. la courbe de lumière qui fait qu'on voit le monde autour de v s'altère, et tout est saisi dans l'instant d'une torsion misérable digne d'un mal de bide.

elle est assez fascinante pour ça. j'ai bien essayé de ne pas rentrer dans son jeu. c'ets vrai que c'est agaçant à la fin, cette façon d'imposer d'une moue son mal-être à l'univers. j'ai vu des étoiles pâlir, indisposées par un coup de calgon de v. tenez-vous bien.

mais que voulez-vous, comment ne pas fondre devant ce visage soudain redevenu enfant sur ce corps long et doux. un corps adulte, trente ans d'expérience du blues, de la rupture, du grand méchant mâle, de la colère qui d'un geste foudroie les assiettes. il y a autour de nous des v qui s'autorisent à bousculer le monde plutôt que l'inverse. elles le font, le forgent, le tordent à volonté parce que c'est certainement pas à elles de se mettre au diapason du monde mais bien à lui de les respecter et de fermer sa gueule quand elles le lui demandent, nom d'un chien. et puis quoi encore.

j'ai du mal à me dire que v n'a pas raison. en dehors du fait qu'elle est impensablement belle quand elle fait la tête, mis à part cette présence intolérable qui rafle tout, la présence massive, invincible, quelque chose de nécessaire, d'obligatoire qui s'impose de façon inattendue, bousculante, et pour dire le vrai, bouleversante de la part d'un assemblage si charnel de courbes sans mot, d'os judicieux et de viscères palpitantes et fonctionnelles (j'aurais volontiers résumé tout ça à "un corps de femme" si j'avais eu l'intime certitude que cela aurait convenablement exprimé toute la splendeur que j'essaie d'évoquer), enfin bref mis à part ces détails poignants, le simple fait qu'un corps animé d'émotions impose au monde, aux meubles et à la course de l'univers la loi définie entre le crâne et le périnée, me ravit à la cause. moi je me retrouve comme un meuble incapable, spectateur sidéré de la beauté magnanime de v.

tout ça pour dire que le monde n'est peut-être somme toute qu'une perception molle, une coquille souple qui englobe l'individu. ensuite, chacun en fait ce qu'il veut. ou, disons, peut.

je prends v, tenez. v a cette capacité inouïe à imposer son humeur aux pièces qu'elle traverse. le monde selon v n'a pas beaucoup changé, en fait, depuis les quatre barreaux qui marquaient son terrain de jeu. un gosse, il s'en fout du monde autour. en même temps ça le fascine, sa curiosité attisée chaque nouvelle seconde par les merveilles qui passent devant ses yeux, ses mains ou sa bouche, à commencer par sgros orteil. ou la lumière du soleil sur le mur. mais ce n'est pas la question.

un gamin, qu'on lui mette de la musique, qu'on lui explique que le monde est vaste et beau, qu'il y a des millions de galaxie qui nous font sournoisement prendre conscience de la petitesse de notre existence au regard de l'univers rien qu'en levant la tête la nuit, qu'on lui dise que le temps n'existe que sous la forme d'une boucle sans début ni fin, il s'en fout, essayez. lui ce qu'il fait c'est prendre son humeur pour argent comptant, et autour de lui l'univers se colore dans la seconde des mêmes reflets que son âme. attendez, le gosse, quand il boude, mais c'est la terre entière qui est maussade. 6 milliards de boudins. tout ça grâce à lui.

v, c'est un peu pareil. quand elle a le blues, vous aurez beau mettre daft punk à fond, vous aurez beau convoquer le soleil, vous aurez beau la faire danser au milieu de ces meubles splendides qui honorent son appartement de paris 5ème, bref vous aurez beau avoir beau, rien. elle a le blues, et tout à coup daft punk devient ridicule, inconsistant ou pire, déplacé, le soleil par la fenêtre ouverte ou siffle le merle joyeux devient fadasse, le merle la boucle et même les meubles, sous l'envie soudaine de se faire discrets, enfoncent un peu les murs en silence. la courbe de lumière qui fait qu'on voit le monde autour de v s'altère, et tout est saisi dans l'instant d'une torsion misérable digne d'un mal de bide.

elle est assez fascinante pour ça. j'ai bien essayé de ne pas rentrer dans son jeu. c'ets vrai que c'est agaçant à la fin, cette façon d'imposer d'une moue son mal-être à l'univers. j'ai vu des étoiles pâlir, indisposées par un coup de calgon de v. tenez-vous bien.

mais que voulez-vous, comment ne pas fondre devant ce visage soudain redevenu enfant sur ce corps long et doux. un corps adulte, trente ans d'expérience du blues, de la rupture, du grand méchant mâle, de la colère qui d'un geste foudroie les assiettes. il y a autour de nous des v qui s'autorisent à bousculer le monde plutôt que l'inverse. elles le font, le forgent, le tordent à volonté parce que c'est certainement pas à elles de se mettre au diapason du monde mais bien à lui de les respecter et de fermer sa gueule quand elles le lui demandent, nom d'un chien. et puis quoi encore.

j'ai du mal à me dire que v n'a pas raison. en dehors du fait qu'elle est impensablement belle quand elle fait la tête, mis à part cette présence intolérable qui rafle tout, la présence massive, invincible, quelque chose de nécessaire, d'obligatoire qui s'impose de façon inattendue, bousculante, et pour dire le vrai, bouleversante de la part d'un assemblage si charnel de courbes sans mot, d'os judicieux et de viscères palpitantes et fonctionnelles (j'aurais volontiers résumé tout ça à "un corps de femme" si j'avais eu l'intime certitude que cela aurait convenablement exprimé toute la splendeur que j'essaie d'évoquer), enfin bref mis à part ces détails poignants, le simple fait qu'un corps animé d'émotions impose au monde, aux meubles et à la course de l'univers la loi définie entre le crâne et le périnée, me ravit à la cause. moi je me retrouve comme un meuble incapable, spectateur sidéré de la beauté magnanime de v.

tout ça pour dire que le monde n'est peut-être somme toute qu'une perception molle, une coquille souple qui englobe l'individu. ensuite, chacun en fait ce qu'il veut. ou, disons, peut.

9/30/2008

noblesse oblique

le problème avec o était sa capacité à toujours déjouer les compliments. impossible d'en glisser un. elle désarçonnait tout. d'accord elle était mariée, d'accord elle avait des enfants. d'accord, on pouvait croire à priori qu'elle n'aurait besoin de rien. fallait-il pour autant ne pas lui dire ouvertement, de temps en temps, quelque chose de gentil ? fallait-il que je me brime, que je me frustre ou que je tenaille mes entrailles sous prétexte que madame avait tout ce qu'il lui fallait, en vous remerciant et dix qui font cent ? non.

d'abord il y a un plaisir du compliment. de l'offrir, je veux dire. je ne parle pas des sifflets qu'on adresse aux longues jambes sous minijupes qui snobent mais n'en pensent pas moins. je ne parle pas des coups de klaxon comme des molards. le vrai compliment, celui qui vient du ventre, est passé par les alambiques tortueux de l'âme, filtré par le fût de la gorge où il s'affina quelques nuits, évapora son essence, chauffé au bouillon brûlant de l'estomac comme bain-marie, fut assoupli, tissé de fines volutes aux forges battantes du coeur, saupoudré des souvenirs des plus douces lectures. servir chaud.

bref, ça prend du temps, un compliment. mais o, avec sa joie, sa franchise, cette façon si légère de parler de tout comme de rien, n'autorisait aucun interstice. impossible d'insérer à quelque endroit que ce fut le pied-de-biche qui me permettrait d'ouvrir l'écaille du jour et d'y planter comme un pieu dans la soupe le fruit de mes élucubrations ravissantes. de toute façon elle détournait. elle me regardait comme un martien, avec ses grands yeux verts, clignait deux, trois fois pour la forme, puis repartait sur autre chose, et moi j'étais scié. coupé en deux dans mon élan, mon effort. regardant ma copie éventrée à mes pieds, indigne, impropre, flaque de boue couchée à même le sol. inopportune. lourde.

et pourtant ce jour-là : joli soleil de printemps, discret et délicat, lumière tendre et le froissement argenté des premières feuilles comme des élytres. vent frais. je retrouve o et en chemin, par habitude, je mûris entre langue et palais un bon petit compliment des familles. quand je la vois j'oublie tout. son élégance, la noblesse de son port, sa silhouette de reine secrète, une aristocratie déchue dont ne demeure que l'instinct de raffinement.

- Wow.

- Ah ? merci. c'est trop gentil.

et elle rougit.

d'abord il y a un plaisir du compliment. de l'offrir, je veux dire. je ne parle pas des sifflets qu'on adresse aux longues jambes sous minijupes qui snobent mais n'en pensent pas moins. je ne parle pas des coups de klaxon comme des molards. le vrai compliment, celui qui vient du ventre, est passé par les alambiques tortueux de l'âme, filtré par le fût de la gorge où il s'affina quelques nuits, évapora son essence, chauffé au bouillon brûlant de l'estomac comme bain-marie, fut assoupli, tissé de fines volutes aux forges battantes du coeur, saupoudré des souvenirs des plus douces lectures. servir chaud.

bref, ça prend du temps, un compliment. mais o, avec sa joie, sa franchise, cette façon si légère de parler de tout comme de rien, n'autorisait aucun interstice. impossible d'insérer à quelque endroit que ce fut le pied-de-biche qui me permettrait d'ouvrir l'écaille du jour et d'y planter comme un pieu dans la soupe le fruit de mes élucubrations ravissantes. de toute façon elle détournait. elle me regardait comme un martien, avec ses grands yeux verts, clignait deux, trois fois pour la forme, puis repartait sur autre chose, et moi j'étais scié. coupé en deux dans mon élan, mon effort. regardant ma copie éventrée à mes pieds, indigne, impropre, flaque de boue couchée à même le sol. inopportune. lourde.

et pourtant ce jour-là : joli soleil de printemps, discret et délicat, lumière tendre et le froissement argenté des premières feuilles comme des élytres. vent frais. je retrouve o et en chemin, par habitude, je mûris entre langue et palais un bon petit compliment des familles. quand je la vois j'oublie tout. son élégance, la noblesse de son port, sa silhouette de reine secrète, une aristocratie déchue dont ne demeure que l'instinct de raffinement.

- Wow.

- Ah ? merci. c'est trop gentil.

et elle rougit.

9/23/2008

carmin sutra

dans le grognement de mon éveil je distinguais des sons lents et souples. elle a baissé le volume de la radio pour ne pas me réveiller, pensais-je. c'est une idée qui fait du bien. qu'il y ait une vie au-dela de la chambre mais une vie qui prenne soin de moi, j'aimais assez cette forme de reconnaissance. de remerciement, espérais-je. je pouvais m'inventer toutes les histoires, la tête en sueur dans l'oreiller de travers.

les rideaux étaient tirés. la lumière ce soir s'assoupissait, tranquille, sur la banlieue. dans la chambre ocre flottait un souvenir d'enfant. une sérénité douce au goût de miel.

j'entendais m fredonner. elle chante à peine, juste des "mmm mmmmm mm mmmm" pour accompagner la radio. j'adore quand elle chante comme ça. elle ne m'en veut pas de ne pas être à côté d'elle, dans le salon, tandis qu'elle s'habille, se maquille, s'apprête. elle est bien là, seule, dans la cérémonie machinale et ordonnée de sa naissance au monde. comme chaque soir. d'habitude elle tient avec cette moue d'enfant à ce que j'assiste à l'accomplissement. à ce que je sois présent, comme un gros chat lourd dans le coin du canapé, à la regarder. je n'ai rien à dire, juste la regarder. ce soir, non. comme elle chantonne je comprends qu'elle est bien, heureuse, détendue et ce bonheur frugal n'a plus besoin de moi. ça me réjouit.

rassuré, je peux alors me lever affranchi de tout devoir. elle a tiré la porte pour qu'aucun bruit ne me dérange mais la porte ma complice a glissé en silence. doucement je m'approche. je distingue à présent clairement la chanson à la radio. "mmm mmmmm mmmm" fait m. elle ne m'a pas entendu. elle ne m'a pas vu, pensais-je. dans l'ombre du couloir, calé au mur, je pousse à peine la tête jusqu'à l'angle, et je la vois.

de profil, assise sur le fauteuil devant le miroir. poudre mascara fard à joue blush. pinceaux houpettes applicateurs crayons éponges. prune violine mauve cuivre rose blanc noir. elle tamponne applique dessine trace lisse souligne précise. elle corrige accentue révèle embellit réhausse tempère. les mots qui habillent les femmes sont déjà un poème à leur grâce.

la main est habitée d'une élégance secrète. aurait-elle la même élégance si elle savait que je la vois ? elle fredonne, de sa voix timide, des "mm mmmm" qui me font fondre. aurait-elle le même chant si elle savait que je l'entends ? non, me dis-je. alors il faut être prudent et ne rien saccager.

c'est comme d'être le témoin d'un secret qui ne nous concerne pas. c'est comme d'être le profanateur inattendu d'un trésor ignoré. gonfle dans ma poitrine une pulsion, un impulse animal et joyeux, j'ai envie de bondir vers elle, de la serrer et de l'embrasser. j'ai envie d'ouvrir grand les fenêtres et de crier au monde bien au-delà de cette banlieue toute la richesse du trésor sous mes yeux. j'ai envie de photographier, diffuser, répandre, exploiter, divulguer, dépenser par mille la joie de ma découverte.

mes muscles sont plus forts que mon ventre. ils comprennent toute la beauté du monde contenue dans le mouvement sûr de cette main sur ces cils. ils comprennent que la beauté du monde est moins d'en témoigner que de la savourer. mon émotion croît à mesure que j'en prends connaissance. jamais je ne saurai lui dire à quel point elle m'émeut. c'est de pudeur que ma gorge se gonfle, et de la pudeur naît un coulis chaud et épais, grenat et délicieux. il se répand dans mes entrailles et m'inonde d'un bonheur sans mot. contente-toi de cette contention, me dis-je. garde les mots pour plus tard. nourris-toi de la délicatesse et de la beauté, et savoure en silence car il n'y a pas de mot.

m se lève. se tourne. me voit. "ah tu es là ?" dit-elle. son sourire met le feu à cette poudre de vie liophilisée dans mon corps. aucun mot ne dirait cette émotion. mes bras tout compte fait prennent le dessus et s'avancent soudain vers elle. aucun mot ne saurait. "hey mon maquillage ! attention !" rit-elle.

je conserve sous une cloche en cristal fine et petite comme un verre à liqueur de bohème cet instant comme un papillon. je l'agite parfois et la lumière de ses ailes réchauffe mon coeur. la cloche est posée parmi tant d'autres qui sont les souvenirs de m. personne ne les voit, il n'y a aucune étiquette.

9/16/2008

un peu d'odeur d'impudeur

qu'est-ce que l'amour ? un jour prochain sûrement, je serai une star et on m'invitera sur les plateaux de radio. une journaliste me posera cette question. je me la joue souvent, c'est vrai, cette scène. qui ne le fait pas. une scène à la "commitments" : johnny babbit s'interviewe tout seul. moi aussi. et un jour, cette question fatale.

- qu'est-ce que l'amour, tout compte fait ?

c'est une journaliste, bien plutôt qu'un. on aura abordé pas mal de sujets avant celui-ci, le dernier, dans le dernier quart d'heure de l'émission, quand quelque chose dans l'air ronronne moelleux, quand le son s'est velouté et que je suis bien. quand l'émission s'est enfin tapissée d'étoffe bordeaux ou les voix rebondissent mollement, confort des mediums, rondeur des basses, scintillement astral des aigus, et qu'on y est bien. on aura parlé de plein de choses parce que j'adore les digressions, vous l'aurez peut-être noté.

- qu'est-ce que l'amour, finalement, yves, tout compte fait ?

- l'impudeur.

de toutes mes rares histoires d'a., je tire une leçon, si je ne dois en tirer qu'une : elles sentent toutes l'alcool. et si je dois tirer une seconde leçon, alors c'est bien celle-ci : il n'y aura eu d'a. que d'impudeur. seule l'audace d'être impudique aura été la clé vers les profondeurs de l'autre. vers sa profonde exploration. vers l'interdit obscur lentement dévoilé. seul cela compte. toutes les autres histoires, toutes les aventures bloquées au stade du maquillage auront été superficielles. l'impudeur est le all access pass vers l'amour. nécessaire. pas forcément suffisant, je le concède. mais nécessaire. sans, on reste dans les gradins. on ne voit la scène que de loin. aucune chance d'entrer dans l'éloge. et pour si peu, on paie cher.

soyons impudiques ! offrons à l'autre l'opportunité de nous accepter, bon sang. à quoi rime de tirer la chasse pendant l'urine quand votre compagnon est juste là, derrière la porte ? comment espérer un jour, un jour seulement, aborder un sujet un peu grave si l'on n'est même pas capable d'avouer à l'autre qu'on sent bizarre de la bouche au matin, même aux matins frais et câlins ? laissons une chance à l'autre de nous voir un peu plus loin que notre fard. permettons-lui enfin de dépasser les convenances de surface, celles des premières heures, des premiers jours, et montrons-lui que nous sommes profondément humain. tout le monde est pareil, tout le monde a des poils un jour et du bide et fait des bruits louches qui sont la vie, qui sont aussi la vie.

être capable d'offrir l'impudeur, c'est aussi être capable de la recevoir. accepter que l'autre soit aussi un corps qui éjecte, qui digère, qui se débarrasse, qui évacue, qui éructe, et quelques minutes plus tard qui porte avec une élégance unique cette chute de reins éblouissante vers des pays magiques où des rivières de coulis soyeux inondent les âmes et font pousser des fleurs roses aphrodisiaques. la même chute de reins, pourtant, quelques instants plus tôt...

soyons impudiques, l'impudeur est la plus belle preuve de l'intime. comment faire croire à votre compagne que vous lui procurerez les plus intenses baisers si vous êtes déjà incapables de boire au même goulot sans l'essyuer préalablement d'un revers de la main ? soyons impudiques et montrons que l'amour, faire l'amour, vraiment, ne nous fait pas peur. faire l'amour n'est pas froid, n'est pas sec, ne sent pas le channel numéro 5, mais au contraire sent bien meilleur. offrons à l'autre cette liberté en plus, cette frontière en moins, allons vers elle, vers lui, laissons-le se gorger de notre vérité. l'impudeur ne pue jamais.

- qu'est-ce que l'amour, tout compte fait ?

c'est une journaliste, bien plutôt qu'un. on aura abordé pas mal de sujets avant celui-ci, le dernier, dans le dernier quart d'heure de l'émission, quand quelque chose dans l'air ronronne moelleux, quand le son s'est velouté et que je suis bien. quand l'émission s'est enfin tapissée d'étoffe bordeaux ou les voix rebondissent mollement, confort des mediums, rondeur des basses, scintillement astral des aigus, et qu'on y est bien. on aura parlé de plein de choses parce que j'adore les digressions, vous l'aurez peut-être noté.

- qu'est-ce que l'amour, finalement, yves, tout compte fait ?

- l'impudeur.

de toutes mes rares histoires d'a., je tire une leçon, si je ne dois en tirer qu'une : elles sentent toutes l'alcool. et si je dois tirer une seconde leçon, alors c'est bien celle-ci : il n'y aura eu d'a. que d'impudeur. seule l'audace d'être impudique aura été la clé vers les profondeurs de l'autre. vers sa profonde exploration. vers l'interdit obscur lentement dévoilé. seul cela compte. toutes les autres histoires, toutes les aventures bloquées au stade du maquillage auront été superficielles. l'impudeur est le all access pass vers l'amour. nécessaire. pas forcément suffisant, je le concède. mais nécessaire. sans, on reste dans les gradins. on ne voit la scène que de loin. aucune chance d'entrer dans l'éloge. et pour si peu, on paie cher.

soyons impudiques ! offrons à l'autre l'opportunité de nous accepter, bon sang. à quoi rime de tirer la chasse pendant l'urine quand votre compagnon est juste là, derrière la porte ? comment espérer un jour, un jour seulement, aborder un sujet un peu grave si l'on n'est même pas capable d'avouer à l'autre qu'on sent bizarre de la bouche au matin, même aux matins frais et câlins ? laissons une chance à l'autre de nous voir un peu plus loin que notre fard. permettons-lui enfin de dépasser les convenances de surface, celles des premières heures, des premiers jours, et montrons-lui que nous sommes profondément humain. tout le monde est pareil, tout le monde a des poils un jour et du bide et fait des bruits louches qui sont la vie, qui sont aussi la vie.

être capable d'offrir l'impudeur, c'est aussi être capable de la recevoir. accepter que l'autre soit aussi un corps qui éjecte, qui digère, qui se débarrasse, qui évacue, qui éructe, et quelques minutes plus tard qui porte avec une élégance unique cette chute de reins éblouissante vers des pays magiques où des rivières de coulis soyeux inondent les âmes et font pousser des fleurs roses aphrodisiaques. la même chute de reins, pourtant, quelques instants plus tôt...

soyons impudiques, l'impudeur est la plus belle preuve de l'intime. comment faire croire à votre compagne que vous lui procurerez les plus intenses baisers si vous êtes déjà incapables de boire au même goulot sans l'essyuer préalablement d'un revers de la main ? soyons impudiques et montrons que l'amour, faire l'amour, vraiment, ne nous fait pas peur. faire l'amour n'est pas froid, n'est pas sec, ne sent pas le channel numéro 5, mais au contraire sent bien meilleur. offrons à l'autre cette liberté en plus, cette frontière en moins, allons vers elle, vers lui, laissons-le se gorger de notre vérité. l'impudeur ne pue jamais.

9/12/2008

ich bin ein Filles de joie

hier, paris, 11 septembre. sous la pluie navrante après une journée idéale. devant le divan du monde, du monde. ce soir c'est une soirée du cabaret des filles de joie. j'attends.

quand enfin j'entre dans la salle j'espère plein de filles déguisées en écolières. le thème de la soirée, c'est l'école. un 11 septembre, j'aime bien l'idée. ça aurait pu être tellement pire. mais septembre gardera toujours davantage un goût de rentrée scolaire qu'une rentrée de métal dans des tours, et c'est tant mieux. mes souvenirs de rentrée résonnent sous le préau de septembre. j'aimais bien ça, gamin, la rentrée des classes. parfum de plastique des protège-cahiers ; suavité odorifère des pots de colle cléopatra ; j'arrête net, je ne vais pas appuyer sur la gachette de la nostalgie récréa2.

des écolières, il y en a, oui, une petite vingtaine. des filles dans tous les genres. orgueilleuses voluptés où la chair réjouie et généreuse épanouit pleinement sa tendresse ; sèches, brins tendus aux hanches cassées à l'ordre des flashs ; gigantesques flammes sombres qui lèchent les sommets aux hommes inatteignables, incendiant leurs âmes d'un sourire géant. tout ça en costume, jupe écossaise, carreaux rouges, talons hauts, chemise blanche bien trop tendue. bien trop. quelques cravates, bientôt cravaches. les vaches. une ou deux écolières jettent des avions de papier qui portent votre prénom.

des filles oui. "mon problème c'est les filles, mais bon, c'est comme ça", dira le butch hank bobbit dans son numéro de rockab décomplexé, entre deux galoches à la comtesse isadora du berry. des filles aux noms de contes de fées idylliques : lolaloo des bois, léa kill kill, vivi va voom, wendy delormes, jazmin barett, miss saphar, sylvanie de lutèce, hyun b. lee, fury furyzz... mes blanches neiges à moi auraient causé d'autres tourments à mes nuits si elles avaient eu ces noms-là. leur maîtresse à toutes s'appelle juliette dragon. une maîtresse mais deux mètres facile, plus sûrement trois, et un dragon fabuleux gravé dans le dos. je ravale mon bilbo.

vite vite, très vite le divan chavire et danse. ça rit ça court ça se chamaille, les flashs clapotent un peu partout. les filles de joie sont chez elles. la fosse est cour, l'école bi ne sonne pas comme hier. je cherche des complexes et je n'en trouve pas. je cherche à me méfier mais je ne vois pas de quoi. je cherche ce qui ici n'est pas de la joie, et ne trouve pas. alors je cherche des filles et je trouve la vie. furieuse vie libérée, sur scène, dans la fosse. furieuse vie explosive, bâtons de dynamite en uniforme de collégienne. le spectacle n'est pas sur scène, le spectacle est une boule à neige rue des martyrs, chavirée toute la soirée dans un bordel somptueux.

je sors enfin. les caniveaux ruissellent une eau soyeuse. partout éclatent les échos des filles de joie. partout klaxonnent leurs noms féériques. et dans mon âme vibre sans calcul la grâce éternelle des sciences amateurs, et le bouillon des approximations libère sur ma route la chaleur d'un parfum riche, fébrile et beau.

quand enfin j'entre dans la salle j'espère plein de filles déguisées en écolières. le thème de la soirée, c'est l'école. un 11 septembre, j'aime bien l'idée. ça aurait pu être tellement pire. mais septembre gardera toujours davantage un goût de rentrée scolaire qu'une rentrée de métal dans des tours, et c'est tant mieux. mes souvenirs de rentrée résonnent sous le préau de septembre. j'aimais bien ça, gamin, la rentrée des classes. parfum de plastique des protège-cahiers ; suavité odorifère des pots de colle cléopatra ; j'arrête net, je ne vais pas appuyer sur la gachette de la nostalgie récréa2.

des écolières, il y en a, oui, une petite vingtaine. des filles dans tous les genres. orgueilleuses voluptés où la chair réjouie et généreuse épanouit pleinement sa tendresse ; sèches, brins tendus aux hanches cassées à l'ordre des flashs ; gigantesques flammes sombres qui lèchent les sommets aux hommes inatteignables, incendiant leurs âmes d'un sourire géant. tout ça en costume, jupe écossaise, carreaux rouges, talons hauts, chemise blanche bien trop tendue. bien trop. quelques cravates, bientôt cravaches. les vaches. une ou deux écolières jettent des avions de papier qui portent votre prénom.

des filles oui. "mon problème c'est les filles, mais bon, c'est comme ça", dira le butch hank bobbit dans son numéro de rockab décomplexé, entre deux galoches à la comtesse isadora du berry. des filles aux noms de contes de fées idylliques : lolaloo des bois, léa kill kill, vivi va voom, wendy delormes, jazmin barett, miss saphar, sylvanie de lutèce, hyun b. lee, fury furyzz... mes blanches neiges à moi auraient causé d'autres tourments à mes nuits si elles avaient eu ces noms-là. leur maîtresse à toutes s'appelle juliette dragon. une maîtresse mais deux mètres facile, plus sûrement trois, et un dragon fabuleux gravé dans le dos. je ravale mon bilbo.

vite vite, très vite le divan chavire et danse. ça rit ça court ça se chamaille, les flashs clapotent un peu partout. les filles de joie sont chez elles. la fosse est cour, l'école bi ne sonne pas comme hier. je cherche des complexes et je n'en trouve pas. je cherche à me méfier mais je ne vois pas de quoi. je cherche ce qui ici n'est pas de la joie, et ne trouve pas. alors je cherche des filles et je trouve la vie. furieuse vie libérée, sur scène, dans la fosse. furieuse vie explosive, bâtons de dynamite en uniforme de collégienne. le spectacle n'est pas sur scène, le spectacle est une boule à neige rue des martyrs, chavirée toute la soirée dans un bordel somptueux.

je sors enfin. les caniveaux ruissellent une eau soyeuse. partout éclatent les échos des filles de joie. partout klaxonnent leurs noms féériques. et dans mon âme vibre sans calcul la grâce éternelle des sciences amateurs, et le bouillon des approximations libère sur ma route la chaleur d'un parfum riche, fébrile et beau.

8/11/2008

hauts les coeurs

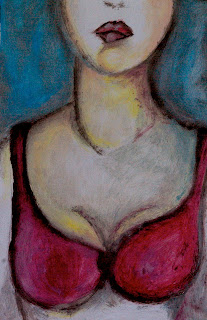

je ne sais pas d'où vient cette idée qu'une fille sans soutien-gorge serait plus sexy qu'une fille avec. encore une fois, c'est l'intention qui compte, et plus encore, le port. en mémoire j'ai cette séance photos de marilyn monroe au cours de laquelle le photographe la félicitait pour le port admirable de sa poitrine libre. impensable à mes jeunes yeux qu'une femme de cette trempe remercie en souriant l'auteur de cette goujaterie. je veux dire : marilyn monroe, et en face un photographe certainement célèbre mais jamais autant qu'elle, et le type lui dit droit dans les yeux "félicitations pour votre poitrine". impensable qu'il se permette cela. impensable qu'il le dise. qu'il le pense bien sûr, mais qu'il le dise, bon sang.

je ne sais pas d'où vient cette idée qu'une fille sans soutien-gorge serait plus sexy qu'une fille avec. encore une fois, c'est l'intention qui compte, et plus encore, le port. en mémoire j'ai cette séance photos de marilyn monroe au cours de laquelle le photographe la félicitait pour le port admirable de sa poitrine libre. impensable à mes jeunes yeux qu'une femme de cette trempe remercie en souriant l'auteur de cette goujaterie. je veux dire : marilyn monroe, et en face un photographe certainement célèbre mais jamais autant qu'elle, et le type lui dit droit dans les yeux "félicitations pour votre poitrine". impensable qu'il se permette cela. impensable qu'il le dise. qu'il le pense bien sûr, mais qu'il le dise, bon sang. irais-je dire à une femme dont j'aurais remarqué l'affranchissement "mademoiselle, excusez-moi, je tenais à vous féliciter pour le maintien de vos seins, c'est tout à fait remarquable". au mieux aurais-je le courage à peine de lorgner discrètement. avant même la question du maintien, se posera celle du pourquoi. non pas que je condamne la liberté, non pas que j'en veuille au féminisme. le plus admirable reste sans doute ce choix vertigineux de porter, ou non. mais il y a bien davantage qu'un choix de bien-être, ou qu'un choix politique. les filles avec ne se posent pas la question du sans. il n'y a pas l'hésitation matinale. l'hésitation, elle ne vient à l'esprit que des filles pour qui peut-être. pour qui pourquoi pas. les filles tactiques qui concentrent sur cet accessoire toute une stratégie, pour qui tout va se jouer sur le terrain sournois d'un tissu absent. les filles sans s'autorisent un truc en plus en ajoutant un truc en moins. car on ajoute beaucoup en enlevant l'accessoire. on ajoute des dizaines de regards. on ajoute un piment, c'est vrai. mais davantage encore on force les yeux. minijupe, cirage à lèvres, seins libres : même combat. celui qui nous entraîne, nous les hommes, même de goût, sur un terrain facile où nous nous complaisons sans honte, puisque si chaleureusement invités. je ne dis pas, nous ne bouderons pas notre plaisir. mais il est des plaisirs plus grands encore. les filles sans n'y goûteront jamais.

dans le dressing attenant à la chambre à coucher des filles avec, devant le tiroir fabuleux d'un commode, devant la glace au reflet solitaire, alors qu'à quelques mètres bruine un tacatac de douche sur un corps d'homme, devant ce reflet à demi nu et pas entièrement réveillé, chaud encore des draps et du coton des serviettes, dans cet instant encore où vous vous appartenez, il y a une habitude vertueuse, et pour tout dire paradoxale.

car enfin, au départ, le soutien-gorge déclare. il affirme. il exagère. bluffe, embobine, ensorcèle. sortilège piqué croisé, bonnet maudit et cerclures fatales. c'est devenu un must. c'est devenu banal. il parait que ça ne séduit plus. et pourtant.

dieu que c'est beau une habitude. splendide, quand elle vous échappe délicatement, qu'elle glisse innocente sur votre épaule dorée, l'habitude. quelques millimètres suffisent. pas plus. pas la peine. sans le savoir vous livrez tant. sur vous, sur votre chambre, sur ces tiroirs qui regorgent d'interdits en dentelle. un soutien-gorge dont la bretelle ose une maille à l'air libre est un don de soie. c'est fou ce qu'on espère dans un centimètre carré lie de vin, blanc de nacre ou bleu de nuit. on espère cette chambre, ce dressing, ces meubles, commode, tiroirs, froissements. on a raison, n'est-ce pas ?

Vous voici face à moi, à nous, autour il y a ces types qui déjà vous ont vue entrer. je les vois moi savourer le parfum de votre beauté comme une crème glacée. ils parlent à leurs voisins mais ne s'adressent qu'à vous. comment leur en vouloir : moi, les yeux dans les vôtres, je ne vois que l'ourlet rouge et crénelé qui lentement a dérapé. sortie de route. il est possible que vous le sachiez. c'est la question. dans cette unique question perle la saveur subtile de la sensualité.

6/30/2008

corporo humanum est

je crois que c'est en découvrant m sur le canapé brun. écoutait-elle la musique discrète ou le chant délicat du dehors ? son corps énumère tranquillement les coussins, accoudoirs, imparfaitement, angles secs parfois (dos, reins, talons, coudes), tendres aux cuisses, genoux, mollets, cou, mais nulle part de gène. aucune gène, voilà m à cette heure. l'après-midi flambe, fier, tout crâme sous son soleil victorieux. demain c'est encore repos. rien ne presse, rien n'oblige. m, épouse princière des minutes lentes consumées, favorite alanguie, tiède et blonde, languit.

ne reposait-elle pas seulement dans la torpeur d'après bain, m était là à demi nue. un jean, et c'était tout. ou presque, car m tenait dans une main une cigarette, dans l'autre un livre qu'elle ne lisait pas. comble de morgue. elle préférait sans hâte têter la cigarette. par la fenêtre ouverte le vent berçait le lourd rideau beige. sous la coupe ondulée du tissu, m, brassée aux épaules, nuque, cheveux, recueillait comme s'il lui fût toujours dû ce souffle épais.

elle était chez moi mais c'était chez elle. deux jours à peine, et me voici reçu. qu'elle était belle, mon Dieu, à la lumière silencieuse. deux yeux bleus sous les paupières nobles ne me voyaient qu'à peine. tiens, tu es là, toi. fais comme chez toi. moi, je baigne presque nue dans l'air. toi fais ce que tu veux, et si c'est me regarder, eh bien pourquoi pas, mais sans bruit.

parfums légers, légers. bouillon doux de la vie extérieure, presque tue. volutes soyeuses de cigarette. bain d'épice.

m aux anges sur le canapé brun n'est pas mal coiffée, elle n'est pas coiffée. ses cheveux par mèches flottent un peu, histoire de. ils caressent ses épaules. s'en rend-elle seulement compte. sur l'autre accoudoir ses pieds nus aux orteils plats, ongles carrés, vernis nacré, frottent gentiment l'astrakan. entre les deux, épaules et pieds, la taille ouverte au premier bouton, le jean borde un petit ventre subtil.

je crois que c'est à cet instant que j'ai fondu. je crois bien que c'est en découvrant m sur le canapé brun que je me suis enfin dit "woops ! si tu as ça chez toi, c'est que, mon garçon, tu es un homme".

6/25/2008

rond, gras, bulle

dans le train de banlieue. elle doit avoir 28 ans, peut-être 30. il y a du monde, debout sur la plate-forme. il y a le bruit du train, des discussions dans des portables, des walkman qui grésillent. soudain elle dit "je supporte pas qu'on me dise que je suis belle, je sais très bien que c'est faux, on me fera pas croire qu'un bourrelet c'est beau". c'est vrai qu'elle n'est pas mince. on ne verra jamais sa photo pour une publicité. il y a des milliards de femmes dont on ne verra jamais la photo pour une publicité.

je me demande ce qui m'a vraiment choqué dans cette phrase. le fait qu'elle réduise la beauté à un bourrelet. sa résignation. cette espèce de hargne à ne pas vouloir être prise pour une conne devant un compliment. je me demande. sur le quai de la gare je l'avais vue. je la regardais en douce profiter du premier soleil, les yeux fermés. elle souriait à rien, en tout cas pas à moi et je me suis dit que ca m'aurait pourtant fait plaisir. une femme qui sourit à rien c'est agaçant. une femme qui sourit à un autre homme que vous, déjà. mais à rien.

en douce, donc, regardée. un charme pas classique, rien de vulgaire non plus, elle avait cette allure un peu gauche, un peu maladroite et tendue des banlieusardes qui rêvent tant d'être parisiennes. elle avait dû serrer les poings pour s'en sortir, sans trop savoir où aller, sinon paris. elle y bossait désormais, c'était peut-être une première victoire, enfin bref je m'étais fait tout un film et je l'avais trouvée touchante, au final. elle était grosse, mais ça ne m'avait pas sauté aux yeux. une évidence qu'on ne voit même pas. son tour de taille ne choquait pas l'image. je m'en rends compte à présent, elle était ronde comme je porte des lunettes. ce matin-là je n'avais pas la tête dans les magazines de mode, et j'avais vu une jeune femme profiter du soleil en attendant le train. c'est cela qui m'avait plu. question de lumière.

ce jour-là c'était ça, le lendemain je me laisserais troubler par une chute de rein volée à la silhouette d'une cycliste. est-ce que ça faisait de moi un salaud qui méprisait les grosses ? appréciant qu'une femme ronde se foute qu'on la regarde prendre le soleil sur un quai de gare un jour, et aussi capable le lendemain de craquer pour une courbe fine, était-ce pour cela qu'une femme dirait bientôt à une autre qu'elle ne pourra plus croire les compliments ? peut-être. cruelle simplicité des hommes qui tombent trop vite.

j'ai eu envie de la rassurer. je lui ai dit tout ce que je pensais, de ce charme qu'elle dégageait, si touchante dans son déguisement de parisienne, comme une petite fille en princesse, aussi sérieuse en tout cas, j'ai eu envie de lui dire que je ne m'étais pas rendu compte, d'abord, de ses bourrelets. je l'ai invitée à prendre un café, à l'écouter, à la regarder avec toute la tendresse dont j'étais capable et tout le silence aussi. sa copine lui a dit tu as raison, les mots sont restés dans ma bouche. mon café est resté seul. je crains de la revoir sur le quai de la gare.

je me demande ce qui m'a vraiment choqué dans cette phrase. le fait qu'elle réduise la beauté à un bourrelet. sa résignation. cette espèce de hargne à ne pas vouloir être prise pour une conne devant un compliment. je me demande. sur le quai de la gare je l'avais vue. je la regardais en douce profiter du premier soleil, les yeux fermés. elle souriait à rien, en tout cas pas à moi et je me suis dit que ca m'aurait pourtant fait plaisir. une femme qui sourit à rien c'est agaçant. une femme qui sourit à un autre homme que vous, déjà. mais à rien.

en douce, donc, regardée. un charme pas classique, rien de vulgaire non plus, elle avait cette allure un peu gauche, un peu maladroite et tendue des banlieusardes qui rêvent tant d'être parisiennes. elle avait dû serrer les poings pour s'en sortir, sans trop savoir où aller, sinon paris. elle y bossait désormais, c'était peut-être une première victoire, enfin bref je m'étais fait tout un film et je l'avais trouvée touchante, au final. elle était grosse, mais ça ne m'avait pas sauté aux yeux. une évidence qu'on ne voit même pas. son tour de taille ne choquait pas l'image. je m'en rends compte à présent, elle était ronde comme je porte des lunettes. ce matin-là je n'avais pas la tête dans les magazines de mode, et j'avais vu une jeune femme profiter du soleil en attendant le train. c'est cela qui m'avait plu. question de lumière.

ce jour-là c'était ça, le lendemain je me laisserais troubler par une chute de rein volée à la silhouette d'une cycliste. est-ce que ça faisait de moi un salaud qui méprisait les grosses ? appréciant qu'une femme ronde se foute qu'on la regarde prendre le soleil sur un quai de gare un jour, et aussi capable le lendemain de craquer pour une courbe fine, était-ce pour cela qu'une femme dirait bientôt à une autre qu'elle ne pourra plus croire les compliments ? peut-être. cruelle simplicité des hommes qui tombent trop vite.

j'ai eu envie de la rassurer. je lui ai dit tout ce que je pensais, de ce charme qu'elle dégageait, si touchante dans son déguisement de parisienne, comme une petite fille en princesse, aussi sérieuse en tout cas, j'ai eu envie de lui dire que je ne m'étais pas rendu compte, d'abord, de ses bourrelets. je l'ai invitée à prendre un café, à l'écouter, à la regarder avec toute la tendresse dont j'étais capable et tout le silence aussi. sa copine lui a dit tu as raison, les mots sont restés dans ma bouche. mon café est resté seul. je crains de la revoir sur le quai de la gare.

6/10/2008

de l'immobilité et des rouages écarlates

peu importe alors qu'on ait fait l'amour ou pas : je reste alangui. dehors me berce la rumeur d'une voiture qui passe. il y a le bruit de la douche, et sous la douche j. chante. elle ne chante que pour elle. ni juste ni mal ni faux. j. chante tendrement.

du lit j'entends la porte de la douche qui s'ouvre, le froissement d'un linge. un robinet, ouvert, fermé. j. fredonne. elle pense peut-être que je dors. ses pas nus sont légers sur le parquet. il n'y a ni musique ni radio, juste par la fenêtre ouverte sur l'été la ville qui bruisse, et ce chant charmant.

enfin j. entre dans la chambre. elle a enroulé ses cheveux dans une serviette blanche, mais une mèche s'échappe le long du cou. elle goutte lentement sur son épaule. sinon, elle a une culotte, blanche aussi, parfois grise, ou rose que j'aime bien, avec une jolie dentelle autour des échancrures. je craque régulièrement pour la culotte rose à dentelle. elle pourrait me faire tourner fou, un beau jour.

j. ne me regarde pas, moi je la vois, son ventre tend l'élastique du slip. je sens d'ici comme ce ventre est chaud, et comme dedans tout est admirablement placé. la machine humaine j. est un miracle en soi qui me fascine. comment une architecture aussi complexe peut-elle à la fois fonctionner avec une telle précision, et être si beau ?

derrière c'est une cambrure inimaginable, sincèrement je pense que ça devrait être interdit. si au moins c'était interdit, alors je deviendrais enfin un hors-la-loi et je déroberais la cambrure et sa propriétaire au musée de sa pudeur. nous fuirions vers l'italie et ce serait terrible, bouillant et terrible.

il y a ces reins, c'est scandaleux. je fais un effort considérable pour ne pas bouger. idéalement il faudrait au premier instant se lever, tendre la main pour toucher, caresser, attirer vers soi, renverser sur les draps, et aimer. il existe une sensualité plus acérée qui, dans l'immobile contemplation, subtilise d'indiscrètes voluptés. ce n'est pas ma main qui caresse maintenant ces seins souples, mais c'est un moi plus entier encore, un moi qui bat de toute sa chair et qui vibre dans un regard caressant. bien sûr je pourrais devenir fauve, et nous aimerions ça aussi, ce serait bon. ce serait féroce et goulu. contenir, retenir, et savourer au palais la puissance ravageuse qui s'écoule goutte à goutte devant ces reins. ces cuisses lisses, ces pieds qui forment avec le sol un angle droit bien surprenant quand j'y songe.

j. passe un t-shirt, ses seins sous la toile tiennent seuls et tout ne tient qu'à moi. je ne bouge pas. douce, suave contemplation. cheveux lâchés maintenant, ils glissent lourds et encore gorgés sur ses épaules, l'eau brosse sur le t-shirt de soyeuses lacérations.

les myriades de grains bruns qui bruinent les bras de j., voici encore une euphorie. penser à les compter, une nuit. je m'émerveille souvent devant la beauté de cette carte d'un ciel d'or. comme de l'harmonie empirique d'un bras qui se finit par une main fine, orfèvrerie impensable et précieuse. le jeu des articulations, le cartilage lisse, os, tendons, les muscles sous la toile de peau rangés si parfaitement. plus encore que le dessin, c'est la réponse exacte d'un membre aussi fragile que j'admire naïvement. les tensions et détentes des rouages. de l'épaule à l'ongle, chaque bras de j. mérite un livre.

puis j. me regarde. toujours, cette petite chanson que je ne reconnais pas. je la regarde, elle me sourit, et à quatre pattes saute sur le lit.

- je suis toute propre.

du lit j'entends la porte de la douche qui s'ouvre, le froissement d'un linge. un robinet, ouvert, fermé. j. fredonne. elle pense peut-être que je dors. ses pas nus sont légers sur le parquet. il n'y a ni musique ni radio, juste par la fenêtre ouverte sur l'été la ville qui bruisse, et ce chant charmant.

enfin j. entre dans la chambre. elle a enroulé ses cheveux dans une serviette blanche, mais une mèche s'échappe le long du cou. elle goutte lentement sur son épaule. sinon, elle a une culotte, blanche aussi, parfois grise, ou rose que j'aime bien, avec une jolie dentelle autour des échancrures. je craque régulièrement pour la culotte rose à dentelle. elle pourrait me faire tourner fou, un beau jour.

j. ne me regarde pas, moi je la vois, son ventre tend l'élastique du slip. je sens d'ici comme ce ventre est chaud, et comme dedans tout est admirablement placé. la machine humaine j. est un miracle en soi qui me fascine. comment une architecture aussi complexe peut-elle à la fois fonctionner avec une telle précision, et être si beau ?

derrière c'est une cambrure inimaginable, sincèrement je pense que ça devrait être interdit. si au moins c'était interdit, alors je deviendrais enfin un hors-la-loi et je déroberais la cambrure et sa propriétaire au musée de sa pudeur. nous fuirions vers l'italie et ce serait terrible, bouillant et terrible.

il y a ces reins, c'est scandaleux. je fais un effort considérable pour ne pas bouger. idéalement il faudrait au premier instant se lever, tendre la main pour toucher, caresser, attirer vers soi, renverser sur les draps, et aimer. il existe une sensualité plus acérée qui, dans l'immobile contemplation, subtilise d'indiscrètes voluptés. ce n'est pas ma main qui caresse maintenant ces seins souples, mais c'est un moi plus entier encore, un moi qui bat de toute sa chair et qui vibre dans un regard caressant. bien sûr je pourrais devenir fauve, et nous aimerions ça aussi, ce serait bon. ce serait féroce et goulu. contenir, retenir, et savourer au palais la puissance ravageuse qui s'écoule goutte à goutte devant ces reins. ces cuisses lisses, ces pieds qui forment avec le sol un angle droit bien surprenant quand j'y songe.

j. passe un t-shirt, ses seins sous la toile tiennent seuls et tout ne tient qu'à moi. je ne bouge pas. douce, suave contemplation. cheveux lâchés maintenant, ils glissent lourds et encore gorgés sur ses épaules, l'eau brosse sur le t-shirt de soyeuses lacérations.

les myriades de grains bruns qui bruinent les bras de j., voici encore une euphorie. penser à les compter, une nuit. je m'émerveille souvent devant la beauté de cette carte d'un ciel d'or. comme de l'harmonie empirique d'un bras qui se finit par une main fine, orfèvrerie impensable et précieuse. le jeu des articulations, le cartilage lisse, os, tendons, les muscles sous la toile de peau rangés si parfaitement. plus encore que le dessin, c'est la réponse exacte d'un membre aussi fragile que j'admire naïvement. les tensions et détentes des rouages. de l'épaule à l'ongle, chaque bras de j. mérite un livre.

puis j. me regarde. toujours, cette petite chanson que je ne reconnais pas. je la regarde, elle me sourit, et à quatre pattes saute sur le lit.

- je suis toute propre.

6/05/2008

canada drague

d'où je sortais était obscur. une pénombre assagie tamisait la vue. à l'ouverture de la porte éclata la lumière de juin, milieu d'après midi. la première image qui s'ébroua du flou laiteux fut la grille grise d'un magasin de l'autre côté de la rue. cette jeune femme qui fumait à la porte de son commerce, appuyée à l'encadrement de la porte, la seconde. par quel miracle me regarda-t-elle à son tour.

les yeux encore un peu troubles, le brouillon dans la tête, il fallait en avoir le coeur net : oui, elle me regardait bien. cet air un peu las de qui n'attend plus rien. ce type qui sort ahuri et les yeux dans le vide, marrant. pas de quoi appeler sa mère, non plus. enfin, au rythme où passe la journée... une taffe.

moi je la regarde aussi parce que des jeunes femmes qui me dévisagent, ça ne court plus les rues. je dis "plus" pour me rassurer. je m'invente un passé de playboy. vieux beau, c'est pourtant ce qu'on fait de pire. "vieux beau imaginaire", ça m'autorise tout, m'échapper du pire puisqu'il n'est pas vrai, et garder le meilleur pour le goût. canada dry de la drague.

son agence immobilière se tient juste à côté d'un troquet où je n'ai plus mis les pieds depuis longtemps. j'ai chaud, il fait chaud dans ce juin que j'ai mal jugé, un gros blouson sur le dos. et puis j'ai envie d'un café. et puis, rien ne m'appelle. plus rien.

trop chaud pour un café, temps rêvé pour un porto. et même deux. ça faisait longtemps que je n'avais pas bu de porto. j'aime beaucoup le bourgogne de sa robe. j'y lis bien des souvenirs. et c'est classe, un porto. jamais trop tôt pour un porto. au zinc j'ouvre le parisien déchu dans le plateau de 421. je feuillette sans lire. ça évite de croiser des regards. comme à chaque fois que je tombe sur le parisien, je m'arrête sur l'avis des gens, une rubrique dans laquelle cinq ou six piétons sont interrogés sur un sujet qui mérite quand même bien davantage qu'une interview au débotté. tout le monde a le droit de donner son avis au parisien, et puis ça flatte qu'on nous demande notre avis pour un journal, on a l'impression que ça compte, que ça vaut quelque chose. pourquoi pas. je me dis que je ne répondrais qu'à une question sur l'augmentation du prix du porto. la journaliste (blonde aux yeux verts, poitrine délicate que je ne regarderai pas tant elle me crève les yeux, de crainte qu'elle me foudroie sur place si j'osais une seconde me laisser dériver sur les courants soyeux d'une fébrile contemplation), la journaliste, donc : que pensez-vous du prix du porto ? moi, qui comprendrai d'abord "que pensez-vous du prix du porno" et évaluerai en un éclair les heures nécessaires pour convenablement en débattre, effectuer un vrai travail de reporter consciencieux, pourquoi pas au restaurant, ce soir, tant le sujet est important et tant j'ai à en dire, moi donc : - du... porto ? écoutez, oui. (troublé, vaincu, assoiffé soudain, le regard glisse glisse glisse, sursaute un instant désespéré, mais à la fin choit lâchement, épuisé, repu, s'accroche un instant au pendentif négligé, soulagement, mais non, c'est trop vertigineux, ça y est, je les ai vus, je les ai regardés, c'est trop tard, que dieu me pardonne, j'ai échoué, bon sang ce que c'est beau. et je m'enfuirai honteux le manteau contre le ventre avec peut-être cette dernière pensée : pourvu qu'elle n'ait pas remarqué mon émotion mal encapsulée).

quand je sors, la jeune femme n'est plus là. d'ailleurs y pensé-je encore ? par un réflexe immobilier indéfini je m'arrête devant les petites pancartes qui m'invitent à saisir des affaires exceptionnelles de 5 à 7 pièces, essentiellement. je lis vaguement. comme ça. par inadvertance. désoeuvrement peut-être.

- un renseignement ?

clope sur clope, ma parole. j'aime assez ça je dois avouer. j'ai toujours trouvé qu'une femme avec une cigarette avait quelque chose d'irrémédiablement séduisant. cette impardonnable élégance qui souffle l'innocence des garçons.

- je regarde. les 5 à 7. pièces, je veux dire.

par bonheur, pur bonheur, elle sourit. de ce sourire qui détourne l'attention pour mieux vous évaluer. combien valais-je à ses yeux sombres ? studio ? deux pièces ? je dus la changer de ses clients habituels. elle se mordit la joue, et dans la minute qui suivit nous trinquions au porto à la santé des grands appartements déserts en plein mois de juin. dans la semaine qui suivit nous mesurions des superficies voluptueuses à coups de reins qui ne le furent pas moins. dans le mois qui suivit nous ne nous revîmes plus. je garderai longtemps sur les lèvres la caresse sans ambages de ses cigarettes, et la mollesse indolente du porto.

les yeux encore un peu troubles, le brouillon dans la tête, il fallait en avoir le coeur net : oui, elle me regardait bien. cet air un peu las de qui n'attend plus rien. ce type qui sort ahuri et les yeux dans le vide, marrant. pas de quoi appeler sa mère, non plus. enfin, au rythme où passe la journée... une taffe.

moi je la regarde aussi parce que des jeunes femmes qui me dévisagent, ça ne court plus les rues. je dis "plus" pour me rassurer. je m'invente un passé de playboy. vieux beau, c'est pourtant ce qu'on fait de pire. "vieux beau imaginaire", ça m'autorise tout, m'échapper du pire puisqu'il n'est pas vrai, et garder le meilleur pour le goût. canada dry de la drague.

son agence immobilière se tient juste à côté d'un troquet où je n'ai plus mis les pieds depuis longtemps. j'ai chaud, il fait chaud dans ce juin que j'ai mal jugé, un gros blouson sur le dos. et puis j'ai envie d'un café. et puis, rien ne m'appelle. plus rien.

trop chaud pour un café, temps rêvé pour un porto. et même deux. ça faisait longtemps que je n'avais pas bu de porto. j'aime beaucoup le bourgogne de sa robe. j'y lis bien des souvenirs. et c'est classe, un porto. jamais trop tôt pour un porto. au zinc j'ouvre le parisien déchu dans le plateau de 421. je feuillette sans lire. ça évite de croiser des regards. comme à chaque fois que je tombe sur le parisien, je m'arrête sur l'avis des gens, une rubrique dans laquelle cinq ou six piétons sont interrogés sur un sujet qui mérite quand même bien davantage qu'une interview au débotté. tout le monde a le droit de donner son avis au parisien, et puis ça flatte qu'on nous demande notre avis pour un journal, on a l'impression que ça compte, que ça vaut quelque chose. pourquoi pas. je me dis que je ne répondrais qu'à une question sur l'augmentation du prix du porto. la journaliste (blonde aux yeux verts, poitrine délicate que je ne regarderai pas tant elle me crève les yeux, de crainte qu'elle me foudroie sur place si j'osais une seconde me laisser dériver sur les courants soyeux d'une fébrile contemplation), la journaliste, donc : que pensez-vous du prix du porto ? moi, qui comprendrai d'abord "que pensez-vous du prix du porno" et évaluerai en un éclair les heures nécessaires pour convenablement en débattre, effectuer un vrai travail de reporter consciencieux, pourquoi pas au restaurant, ce soir, tant le sujet est important et tant j'ai à en dire, moi donc : - du... porto ? écoutez, oui. (troublé, vaincu, assoiffé soudain, le regard glisse glisse glisse, sursaute un instant désespéré, mais à la fin choit lâchement, épuisé, repu, s'accroche un instant au pendentif négligé, soulagement, mais non, c'est trop vertigineux, ça y est, je les ai vus, je les ai regardés, c'est trop tard, que dieu me pardonne, j'ai échoué, bon sang ce que c'est beau. et je m'enfuirai honteux le manteau contre le ventre avec peut-être cette dernière pensée : pourvu qu'elle n'ait pas remarqué mon émotion mal encapsulée).

quand je sors, la jeune femme n'est plus là. d'ailleurs y pensé-je encore ? par un réflexe immobilier indéfini je m'arrête devant les petites pancartes qui m'invitent à saisir des affaires exceptionnelles de 5 à 7 pièces, essentiellement. je lis vaguement. comme ça. par inadvertance. désoeuvrement peut-être.

- un renseignement ?

clope sur clope, ma parole. j'aime assez ça je dois avouer. j'ai toujours trouvé qu'une femme avec une cigarette avait quelque chose d'irrémédiablement séduisant. cette impardonnable élégance qui souffle l'innocence des garçons.

- je regarde. les 5 à 7. pièces, je veux dire.

par bonheur, pur bonheur, elle sourit. de ce sourire qui détourne l'attention pour mieux vous évaluer. combien valais-je à ses yeux sombres ? studio ? deux pièces ? je dus la changer de ses clients habituels. elle se mordit la joue, et dans la minute qui suivit nous trinquions au porto à la santé des grands appartements déserts en plein mois de juin. dans la semaine qui suivit nous mesurions des superficies voluptueuses à coups de reins qui ne le furent pas moins. dans le mois qui suivit nous ne nous revîmes plus. je garderai longtemps sur les lèvres la caresse sans ambages de ses cigarettes, et la mollesse indolente du porto.

6/03/2008

anatomie sentimentale

ce que j'aimais surtout : me coller à elle la nuit. sentir contre mon ventre son cul. pas un petit tout dur tout plat tout froid, non. je parle là de maturité. f avait vingt trois ans mais niveau cul, pardon mais : madame. quand je dis niveau cul je ne parle pas de performance sexuelle, comprenons-nous bien. je parle anatomie des sentiments. mon sentiment à moi est creusé en rond, deux incurves épanouies, et le cul de f s'y colle parfaitement. j'ai vérifié. le soir quand elle s'endort, et la nuit quand elle dort. nickel. ça déborde peut-être même un peu. quel régal.

alors la nuit je passe ma main contre son flanc et sous son bras, je plonge le nez dans ses cheveux qui sont éparpillés et bleus sous la lune. le mur blanc strié de l'ombre démente des persiennes est froid, je meurs de chaud. doucement je m'approche. je glisse sur le drap. elle bouge. j'ai peur de la réveiller, c'est mieux si elle ne se réveille pas. j'ai l'impression d'apaiser ses rêves quand je m'approche sans la réveiller, comme ça. ma main affleure un sein. quelque part dans moi un viscère s'enflamme. combustion moite. et puis je colle enfin mon ventre, tout doucement, contre ses fesses. si j'ose, j'en caresse même la soie, de la paume. combustion encore. enfin je ne bouge plus. f ne respire plus. tout attend. une minute, ou deux, mais la nuit chaque seconde paraît longue comme le jour, après une minute ou deux f inspire profondément, dans ma main le sein bouge, le ventre gonfle, gonfle, la poitrine entière se gorge de rêveries, c'est tout un corps qui s'envole, cambrures obscures, volumineuses destinées, et moi qui ne suis qu'à un sein accroché ! tout suspend, tout plane. puis le lent relâchement, long et puissant. contre moi le bonheur rebondit. un silence. l'air, au parfum doux de son haleine, pétille encore un peu. comblée sa chair est tendre infiniment ; je sens ma chair encombrée infiniment se tendre. rien ne presse, sinon mon ventre contre ces fesses.

au matin f se regarde dans le miroir : elles sont nulles mes fesses, regarde-moi ça ! cellulite, grosse, grasse, kilos, vergetures, peau d'orange et blablabla. moi je ne vois rien, mais je sais. je sais que rien n'empêchera ce soir les soupirs inouïs, et que, je le jure, rien au monde n'est aussi beau. sans mentir. je la regarde droit dans les yeux, toute la chaleur accumulée du semi sommeil remonte à vive allure. bang bang. f, j'aime tes fesses, avec ou sans leurs angoisses diverses.

tout ça je l'ai dit. elle n'a rien cru. elle est partie. je colle d'autres culs. tant pis.

alors la nuit je passe ma main contre son flanc et sous son bras, je plonge le nez dans ses cheveux qui sont éparpillés et bleus sous la lune. le mur blanc strié de l'ombre démente des persiennes est froid, je meurs de chaud. doucement je m'approche. je glisse sur le drap. elle bouge. j'ai peur de la réveiller, c'est mieux si elle ne se réveille pas. j'ai l'impression d'apaiser ses rêves quand je m'approche sans la réveiller, comme ça. ma main affleure un sein. quelque part dans moi un viscère s'enflamme. combustion moite. et puis je colle enfin mon ventre, tout doucement, contre ses fesses. si j'ose, j'en caresse même la soie, de la paume. combustion encore. enfin je ne bouge plus. f ne respire plus. tout attend. une minute, ou deux, mais la nuit chaque seconde paraît longue comme le jour, après une minute ou deux f inspire profondément, dans ma main le sein bouge, le ventre gonfle, gonfle, la poitrine entière se gorge de rêveries, c'est tout un corps qui s'envole, cambrures obscures, volumineuses destinées, et moi qui ne suis qu'à un sein accroché ! tout suspend, tout plane. puis le lent relâchement, long et puissant. contre moi le bonheur rebondit. un silence. l'air, au parfum doux de son haleine, pétille encore un peu. comblée sa chair est tendre infiniment ; je sens ma chair encombrée infiniment se tendre. rien ne presse, sinon mon ventre contre ces fesses.

au matin f se regarde dans le miroir : elles sont nulles mes fesses, regarde-moi ça ! cellulite, grosse, grasse, kilos, vergetures, peau d'orange et blablabla. moi je ne vois rien, mais je sais. je sais que rien n'empêchera ce soir les soupirs inouïs, et que, je le jure, rien au monde n'est aussi beau. sans mentir. je la regarde droit dans les yeux, toute la chaleur accumulée du semi sommeil remonte à vive allure. bang bang. f, j'aime tes fesses, avec ou sans leurs angoisses diverses.

tout ça je l'ai dit. elle n'a rien cru. elle est partie. je colle d'autres culs. tant pis.

5/28/2008

que la chair vibre

c'est à cause d'un magazine de la salle d'attente. des images marquent même sans qu'on les regarde. je passais le temps en essayant de me donner des airs. je n'aime pas les médecins, leur haleine épaisse de fumeur me dit d'arrêter de boire. des airs, donc, de type pas inquiet, de type normal, tranquille. je me suis rendu compte d'un coup que rien n'est plus inquiétant qu'un type qui ne s'inquiète pas dans la salle d'attente d'un médecin, surtout dans un hôpital. mais pas de chance, je n'ai pas eu le temps de m'en inquiéter davantage, l'assistante du docteur est venue me chercher. j'ai négligé le magazine, il est tombé, s'est ouvert sur une pub pour un parfum avec la photo d'une fille qui n'existe pas, je l'ai ramassé, l'ai posé sur la table, me suis dit quelque chose comme "est-ce que je trouve cette fille attirante ?", me suis rendu compte que je posais inconsciemment les yeux sur les seins de l'assistante, des seins sans plus d'intérêt que d'être cachés, même pas des gros seins vulgaires et alléchants, en fait je ne me souviens même plus de ses seins. jolies jambes par contre. j'ai dû rougir, ai mal interprété son sourire sec, ai pensé à autre chose pendant que le médecin me sortait qu'il ne fallait plus boire. j'ai peut-être dit "d'accord" ou une connerie de ce genre, et puis je suis parti, ça nous fera 70 euros au revoir docteur. devant mes yeux toujours la photo du parfum.

l'avais-je déjà vue ? grande fine froide des cheveux de 28 mètres onctueux brune les yeux absolus. si c'était une actrice je ne la connaissais pas. si c'était un mannequin connu, pas par moi. je ne me suis plus souvenu si cette fille m'avait fait envie. ça fait bien longtemps que je ne me le demande plus. les filles des pubs ne me font plus bander. l'ont-elles jamais fait ? possible. je crois. à l'âge où tout fait bander, sûrement. mais cette fille-là, bon. je ne crois pas. même pas la poussée primaire du sang qui part du ventre sur un air d'au cas où, et qui s'éteint mollement, déçue et un peu douloureuse de cet effort pour rien ? non.